2024年12月19日下午,晓剑书斋论坛第十九期在海南师范大学龙昆南校区图书馆二楼顺利开坛。二十多位各领域的专家学者与学生出席本次论坛,著名作家晓剑担任论坛主持人。

晓剑书斋论坛现场

主持人晓剑

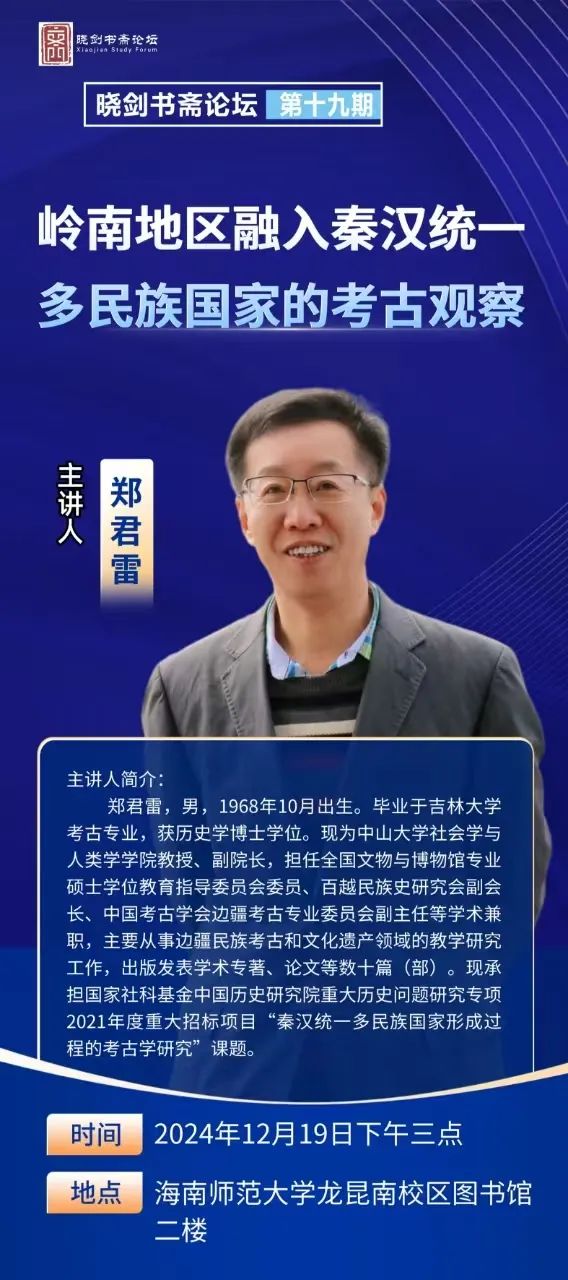

本期的主讲人是中山大学社会学与人类学学院教授、副院长、全国文物与博物馆专业硕士学位教育指导委员会委员、百越民族史研究会副会长——郑君雷。

第十九期主讲人郑君雷

郑君雷以《岭南地区融入秦汉统一多民族国家的考古观察》为题,从“文明三部曲”(古国-方国-帝国)入手,向在场的所有学者介绍了“中华一体”的融合秩序以及百越文化与汉文化乃至东南亚文化的关系,重点强调了其面向海洋的文化特质以及新石器时代的“中国化”特点。

接着,他又详细列举了春秋战国时期的墓葬、青铜器中的“楚风”特点,结合秦朝文化对于岭南地区的有限影响,开始探讨岭南地区融入秦汉统一多民族国家的进程问题。

岭南与一般所指的南方有所区别,是真正的南方,作为意象多次出现在历史文化古籍当中,并在考古学中呈现鲜明的地域性特征,而汉越文化的交流也催生了“次生越人”的出现。

最后,郑君雷还提到了其目前正在对汉代在海南岛设立珠崖郡的考古发掘探索,其中包括方志文献的记载和出土的部分文物,尽管目前的考古工作尚未完成,但它所代表的可能性仍然引人遐想。

第十九期主讲人郑君雷

讲演结束后,在场的学者老师们踊跃发言。史海涛第一个发言,他以一位生态学专家的理科视角率先提出了自己的疑问:这个选题的意义在哪儿?

郑君雷则从两点回答了这个问题:第一是考古层面,在秦汉之前,岭南与中原是几乎没有交集的,哪怕到明代时期中原统一王朝也并未完全掌控岭南地区,因此研究岭南地区融入中原文化本身是有意义;第二是国家层面,为了保证某些国家地区因国际形势变化而进行相关的文化发难时,我国学术界不至于毫无准备而处于被动姿态,岭南地区的考古学研究势在必行。

史海涛进行提问

晓剑紧随其后,他对于讲演中引用的部分学者对于“亚洲的地中海文明”的提法有所质疑。

他认为地中海文明的核心是战争扩张,而南海地区则是偏向和平发展,这与地中海文明有着本质的区别,因此更适合用“南海文明”作为名称,这一说法也得到了包括郑君雷在内的许多专家的理解与认同。

晓剑提出疑问

关伟则从自己的建筑学相关行业经验出发,对树皮石拍这一考证提出质疑。

他认为石拍对力度的要求相当高,普通人或许无法以该形式完成衣料加工;同时他曾亲身体验树皮衣物的沉重,认为穿着其进行活动都十分不便,未必能够作为证据。种种耳目一新的举证与思考让在场的学者们大开眼界。

关伟提出疑问

石梁平作为知名的“海口通”有些遗憾地表示,文献记载本身存在局限性,想要真正确定信息必须要依赖考古发掘的实证,并期待海南岛从魏晋到唐代之间的历史空白能否被填补。

石梁平分享感言

陈平殿则代表李勃老师发表了相关见解,希望能够有相关考古证据为诸多假说一锤定音,并强调了岭南地区相关研究需要对海南本土的民族文化具有一定程度认知,方能更好地进行研究。

陈平殿分享感言

汤逢雨认为,中国南北方人的起源问题一直备受关注,而中国历史的统一观念出现很早正是与此相关。一个地区的历史空白很有可能是因为古代的地理条件限制让文化交流和传播受到影响。

汤逢雨分享感言

李梦霞也提出了自己的疑问:海南文化漫长的空白期始终让一些海南学者感到迷茫,海南人的根究竟能追溯至何处?但无数考古工作者和历史研究者的努力注定有其意义。

李梦霞提出问题

钟国骏高度肯定了郑君雷的讲演,并认为中国的考古不能仅从中国的角度去看,而是要从世界的角度去看;考古不仅仅是考古学家的事情,而是更多领域学者综合发力成就的大事。

言语之间,流露出他对于考古从业者的深深敬意。

钟国骏分享感言

郑君雷回应了一些疑问,并表示考古学乃至历史学都有着各种各样的假说、观念乃至阐释方法,出现多样化的情况十分常见,允许思考允许假设,就是对相关学术领域的开拓赋予可能性。

最后,晓剑总结了各位学者的发言,他认为此次论坛的讨论十分成功,且对于地区乃至国家文化的研究发展具有深远意义。

随后,相关学者专家进行合影留念,第十九期晓剑书斋论坛圆满落幕。

第十九期晓剑书斋论坛参会专家进行合影留念